„Ich bin nicht der Fotograf des Elends“

Chronist von Migration und Umweltzerstörung: Der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2019.

Vom Aussterben bedroht. Ein Bild aus Sebastião Salgados Projekt „Genesis“.

Vom Aussterben bedroht. Ein Bild aus Sebastião Salgados Projekt „Genesis“.

Er war an Orten unvorstellbarer Grausamkeit, an denen ein Menschenleben nichts zählt und Leichen täglich zu Tausenden mit Bulldozern in Massengräbern verscharrt wurden. Dahingerafft von Fieber und Unterernährung. Und auch deshalb, weil dort, wo diese Menschen ursprünglich herkamen, ein Krieg ausgebrochen war, der sie in die Flucht geschlagen und von ihren Feldern vertrieben hatte. Trotzdem sagt Sebastião Salgado: „Ich bin nicht der Fotograf des Elends.“

Was der 75-jährige Fotograf damit meint, ist leicht zu erkennen. Seine opulenten Schwarzweiß-Bilder sind zu schön, um sich am Leiden zu ergötzen. Sie sind dafür auch zu katholisch. „Als Lateinamerikaner organisiere ich den Raum anders als die postmodernen Fotografen des Westens“, sagte er einmal. „Mir ist das Licht meiner Kindheit stets in Erinnerung geblieben.“ So scheint Himmel stets eingeweiht zu sein in das Geschehen, das sich direkt vor der Kamera ereignet.

Dieser epische Optimismus, der bei Salgado einfach daher rührt, dass der Mann Zusammenhänge entstehen lassen kann, wo es normal wäre, in Verzweiflung zu versinken, verleiht ihm seit Jahren eine Sonderrolle unter den Fotoreportern, die sich wie er den destruktiven Kräften verschrieben haben. Nun soll der Chronist von Migration und Umweltzerstörung den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten, er wird ihm am 20. Oktober in der Frankfurter Paulskirche verliehen. In der Begründung der Jury heißt es, dass er mit seinem fotografischen Werk „soziale Gerechtigkeit und Frieden fordere und der weltweit geführten Debatte um Natur- und Klimaschutz Dringlichkeit verleihe“.

Er versieht seine Bilder wie ein Reporter mit detaillierten Erläuterungen

Dass mit Salgado ein Fotograf diese Auszeichnung erhält, die üblicherweise an wortmächtige Intellektuelle wie Navid Kermani, Margaret Atwood oder Jan und Aleida Assmann geht, ist weniger verwunderlich als es scheint. Nicht nur wurde diese Ehrung bereits dem Künstler Anselm Kiefer zuteil. Vor allem ist Salgados originäres Medium in der Tat das Buch.

Seit er 1973 mit dem Fotografieren begann, gruppieren sich seine Bilder zu ausufernden Langzeitprojekten über „Arbeiter“, „Migranten“, „Kinder der Migration“. Darin zeichneten sich vor bald zwei Jahrzehnten bereits die Wanderungsbewegungen der Gegenwart ab. Es folgte sein „Genesis“-Projekt, das vielleicht einmal als das letzte Dokument des Planeten in Erinnerung bleiben wird, das ihn in seiner ganzen Herrlichkeit – und Vergänglichkeit – zu zeigen vermochte.

Und dann ist da noch ein Aspekt, der Beachtung verdient. Salgado lässt seine Fotos nämlich nicht für sich sprechen. Er versieht seine Bilder wie ein Reporter mit detaillierten Erläuterungen, die einen umfassenden Einblick in die sozio-kulturellen Hintergründe von Konflikten bieten.

So heißt es von einem Fluss namens Suchiate, von dem der Rest der Welt noch nie etwas gehört hat, dass ihn eine Brücke überspanne, die Grenzstädte Guatemalas und Mexikos miteinander verbinde. Sie sei der offizielle Grenzübergang, schreibt Salgado, „den Personenwagen, Schwertransporter und Reisende mit gültigen Pässen benutzen“. Direkt auf dem Fluss jedoch finde „eine andere Art von Transit statt – Waren, Drogen und die große Mehrzahl illegaler Einwanderer, die von Mittelamerika in Richtung Norden streben.“

Ende der siebziger Jahre wurde Salgado Magnum-Fotograf

Salgado selbst hätte das Foto niemals gemacht, wenn er nicht in einem Alter, in dem man sich dergleichen eigentlich nicht mehr aufbürdet, zum Vagabunden geworden wäre. Wie viel kann man wissen von der Welt, wenn man sich an Zahlen hält? Was nützt einem das analytische Besteck eines Ökonomen, der die Entwicklung von Kaffee-Ernten verfolgt? Welchen Sinn hat es, vom Schreibtisch aus Entwicklungshilfe zu organisieren? Mit solchen Fragen schlug sich der studierte Wirtschaftswissenschaftler Salgado herum, als er in den siebziger Jahren beschloss, jene Orte in den Armutsregionen aufzusuchen, von denen er sich keine Vorstellung machte.

Dabei kannte er Armut. Und er wusste, was es heißt, seine Heimat aufzugeben. Als Sohn eines brasilianischen Viehzüchters war er, Jahrgang 1944, unter einfachsten Bedingungen in Minas Gerais aufgewachsen. Seine Familie war bald in die nächste größere Stadt gezogen, wo er eine Schule besuchte. Von da an wurden die Städte, in denen er lebte, immer größer. 1969 immigrierte er nach Paris, weil er als linker Student mit Verbindungen zu Carlos Marighella nur das Schlimmste von der Militärdiktatur zu erwarten hatte. In Paris lebt Salgado noch heute. Aber er fühlt sich entwurzelt. Und dieses Gefühl hat ihn zum „heimlichen Komplizen“ der Flüchtlinge gemacht, die er auf seinen Exkursionen treffen sollte.

Ende der siebziger Jahre wurde Salgado, ein blonder Brasilianer mit üppigem Vollbart, in die renommierte Fotografenagentur Magnum aufgenommen. Einen Coup landetet er mit Bildern, die er vom Attentat auf US-Präsident Ronald Reagan 1981 machte. Sie brachten ihm viel Geld ein und erlaubten ihm, eigene Projekte zu verfolgen. Dabei zog es ihn in den achtziger Jahren in die Sahel-Zone, wo die Landbevölkerung zu Hunderttausenden verhungerte. Die Dürrekatastrophen zeigten erstmals, was eine globalisierte Wirtschaft anrichtete, indem sie Landstriche hatte entstehen lassen, in denen sich die Menschen nicht mehr selbst versorgen konnten und keine Rücklagen für Missernten schufen.

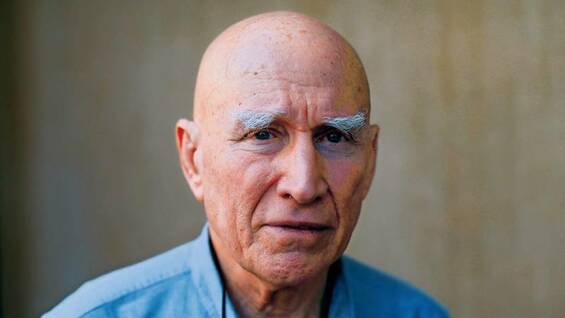

Sebastião Salgado, 75

Sebastião Salgado, 75

Meistens war Salgado nicht der Erste in einer Krisenregion. Kriegsreporter wie James Nachtwey folgten in den neunziger Jahren viel energischer den Verheerungen, die die zahllosen Bürgerkriege und bewaffneten Auseinandersetzungen anrichteten. Doch Salgado behielt stets das Ganze im Auge. Ihn faszinierten die Mühen derjenigen, die hinter Reichtümern her waren wie die Goldschürfer von Serra Pelada oder die Fireworker in Kuweit, die die von Saddam Hussains Truppen in Brand gesteckten Ölquellen löschten. Und er zeigte das Ausmaß an Umweltzerstörung, das davon ausging. Seine Fotos erzählen immer dieselbe Geschichte. Die Ausbeutung der Natur durch Marktmechanismen führt erst zu ihrer Zerstörung, dann zur Vertreibung der Menschen, deren Böden unfruchtbar geworden sind.

Es geht um die Natur, und zwar um ihrer eigenen Herrlichkeit willen.

Trotz dieser unausweichlichen Logik schwingt in Salgados Blick stets etwas mit, das einen an den Menschen glauben lässt. Etwa die penible Ordnung, die ein schwarzafrikanischer Junge in seinem Unterschlupf auf einem Schrottplatz von Ceuta hält, einem ausgeweideten Pkw, den er als Behausung nutzt. Die stoische Gelassenheit, die Hunderte Flüchtlinge in Zaire zeigen, wenn sie stundenlang und halb verdurstet auf die Ankunft des Tanklasters warten. Oder einfach der Stolz der Mütter, die neben gepackten Sachen auf das Signal zum Aufbruch warten.

Weil ihm die Anstrengungen seiner Reisen und die Nutzlosigkeit seines Tuns irgendwann zu viel wurden, verlegte er sich auf Landschaftsaufnahmen. Daraus ging seine bislang umfassendste Arbeit hervor. Eine „Schöpfungsgeschichte“, die von Orten unberührter Grandiosität berichtet. Wenn Salgado früher oft der Vorwurf gemacht wurde, dass seine dramatisch aufgeladenen Bilder viel zu herrlich seien für das Elend, das sie zeigten, dann war das Elend nun vollkommen internalisiert. Als die Möglichkeit des Endes nämlich. Man sollte begreifen lernen, dass die Natur es wert sei, erhalten zu bleiben, um ihrer eigenen Herrlichkeit willen.

Niemand ist gegen diese ästhetische Religiösität gefeit. So ist Salgado wider Willen zum Darling eines moralischen Imperativs geworden, dem die Weltrettung vor allem deshalb ein Bedürfnis ist, weil die Alternative so schrecklich wäre.

Kim bettelt um Spenden für Papa und Opa

Die Sanktionen drücken und Kim scheint kaum noch Geld zu haben. Alles fließt in sein Raket…