Der Mann, der niemals wiederkommt

„Selbstbild mit russischem Klavier“: Ein neuer Roman von Wolf Wondratschek – und eine Neuausgabe seines Werks zum 75. Geburtstag

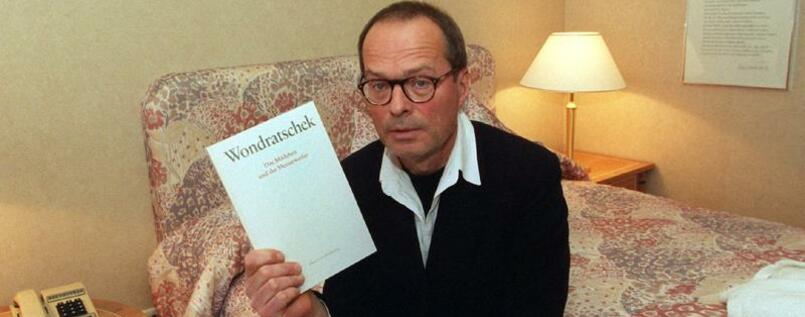

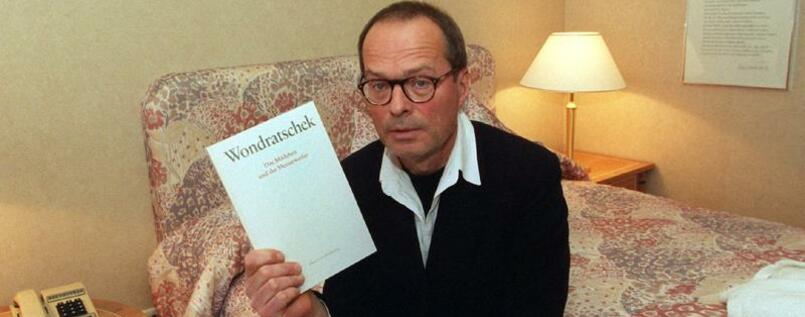

Verseschleuderer. Wolf Wondratschek mit dem Band „Das Mädchen und der Messerwerfer“.

Verseschleuderer. Wolf Wondratschek mit dem Band „Das Mädchen und der Messerwerfer“.

Wie er vom popkulturellen Muskelprotz zum hochkulturellen Feingeist werden konnte, ist eine der seltsamsten Verwandlungen der jüngeren Literaturgeschichte. Wenn man als Wendepunkt die vier Erzählungen nimmt, die Wolf Wondratschek 2001 in dem Band „Die große Beleidigung“ zu einem Panoptikum alternder Künstlerfiguren versammelte, bietet sich eine einfache Erklärung an. Früher oder später musste er den Berufsjugendlichen in Rente schicken. Für ihn war es eben mit 58 Jahren an der Zeit, die ewige Lederjacke gegen ein Sakko zu tauschen.

Die Zukunft überließ er seinem damals zehnjährigen Sohn, dem er über die Jahre schöne „Raoulito-Gedichte“ gewidmet hat. Die Hoffnung auf eine würdevolle Altersrenitenz zog er aus der Begegnung mit dem 80-jährigen George Tabori. Zwölf Monate lang, von Januar bis Dezember 2004, widmete er ihm im „Playboy“ jeweils ein Gedicht. Daraus entstand der Zyklus „Tabori in Fuschl“. Und doch fällt es schwer, im Autor des ebenso sterbensmüden wie munter intonierten „Selbstbildnis mit russischem Klavier“, dem Roman, der zu seinem 75. Geburtstag am 14. August nun eine Neuausgabe seines Gesamtwerks im Ullstein Verlag eröffnet, den Dichter zu erkennen, dessen lakonische Zeilen Mitte der siebziger Jahre hunderttausendfach zuvor poesieabstinente Schichten erreichten.

Empfindsamkeit in Cinemascope

Empfindsamkeit in Cinemascope

Wondratschek traf mit seiner auf lyrisches Cinemascope aufgeblasener Empfindsamkeit ein Lebensgefühl. Amerika quoll dabei aus jeder Ritze – vor allem in den ersten seiner mittlerweile 13 Gedichtbände. Damals streifte er mit seinem Alter Ego Chuck durch ein urbanes Nirgendwo-Deutschland. Heute, in einem zutiefst europäischen Kosmos verankert, bewegt er sich durch ein zumindest in Umrissen erkennbares Wien, wo er seit über 20 Jahren zu Hause ist. Damals führte er William Burroughs, Bob Dylan, Velvet Underground oder die Frühvollendeten „James, Jimi und Janis“ im Munde. Heute hört er Bach, Schubert und Schnittke und spiegelt sich im melancholischen Greisentum eines fiktiven russischen Pianisten namens Suvorin.

Der Tagesspiegel auf WhatsApp

Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone!

Los geht's!

Mit der nachfolgenden Bestätigung stimme ich zu, dass mit mir über den ausgewählten Messenger kommuniziert wird und dafür meine Daten verarbeitet werden.

Checkbox

Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung

WhatsApp öffnen

Und erst vom Ton her: „Jetzt schreiben sie alle / einen ziemlich flotten Stil“, heißt es in einem selbstironischen Gedicht aus „Männer und Frauen“ (1978), „knallhart, anbetungswürdig, banal, / mit ein paar eingestreuten surrealistischen / Tatsachen, ein paar Kleinigkeiten / in Lebensgröße und, ohne viel Worte, / jede Menge Übertreibungen. // Hauptsache, / es klingt nicht besser als die Zeitung / und du verstehst, was ich meine.“ Mit der Reverenz, die er nun Russlands größter Dichterin Anna Achmatowa erweist, verträgt sich das nicht: „Das Schweigen als Erkennungszeichen / Das insgeheim uns eint als Gleiche unter Gleichen.“

Offensichtlicher Bruch, heimliche Kontinuität

Wenn man hinter dem offensichtlichen Bruch allerdings die heimliche Kontinuität sucht, ergibt sich ein schlüssigeres Bild. Biografisch ist es die lang eingeübte Vereinbarkeit des scheinbar Unvereinbaren. Sie ermöglichte es ihm schon vor bald 40 Jahren, einerseits mit Hamburgs legendärer Hure Domenica („Wenn sie mit ihrem Hintern wackelt, fließen die Flüsse bergauf“) am Boxring zu sitzen und anderseits in München „Musica viva“-Konzerte zu besuchen. Er konnte „Tabarin-Johnny“, einen Halbweltkönig von der Isar, in dem Heldenepos „Einer von der Straße“ (1992) besingen und sich daneben für die Zenkunst des Dirigenten Sergiu Celibidache bei den Münchner Philharmonikern begeistern.

Diesen Horizont erkannten auch zeitgenössische Komponisten. Wolfgang Rihm vertonte 1988 mit den „Lowry-Liedern“ einige seiner „Mexikanischen Sonette“ – und fünf Jahre später in den „Abschiedsstücken“ ein „Requiem“ auf Wondratscheks Partnerin, die Cutterin Jane Seitz, die sich das Leben genommen hatte. Detlev Glanert nahm sich in den „Carmen-Gesängen“ (1990) einiger Texte aus „Carmen oder Bin ich das Arschloch der achtziger Jahre“ an.

Literarisch liegt die Kontinuität in einem nichtauthentischen Schreiben und Sprechen. Den existenziellen Schmerz, den es verhandelt, hält es sich durch Rollen, Posen und Spiegelgestalten vom Leibe. Im breitbeinigen Western-Pathos der frühen Gedichte machte das, das drohende Ersaufen im gefühlstriefend Heroischen eingeschlossen, einen Teil seiner Modernität aus. In späteren Zyklen wie „Das Mädchen und der Messerwerfer“ (1997) mit der Zirkuswelt als Hintergrund gelangen Wondratschek geradezu magische Töne.

Der Ich-Erzähler von „Selbstbild mit russischem Klavier“ dagegen mogelt sich, indem er seine ganze Verzweiflung an den Protagonisten delegiert, über jede eigene Bitterkeit hinweg. „Ich bin, was den Tod angeht, ein Feigling“, erklärt er in einem sentenzenreichen Kurzsatz-Parlando und verschwimmt dabei immer mehr mit Suvorin, einem trockenen Trinker auf den letzten Metern seines Lebens. Die Einsamkeit, die er ertragen muss – die Frau hat ein Bus überfahren, die erwachsenen Kinder sind unerreichbar – reicht auch bei ihm nur für bescheidene Weisheiten: „Ich bin, teilte er mir mit, ein Mann, der zu langsam stirbt. Ich habe, was ich haben wollte, gehabt, und was mich hätte umbringen können, überlebt.“

Todestrunken beschwipst

„Selbstbild“ gibt sich todestrunken, ist von seinem Thema aber bestenfalls beschwipst. Ohne einmal den Ton zu wechseln, kommt es ihm richtungslosen Dahinplaudern nicht vom Fleck. Aufgefüllt mit Anekdoten, die den Eindruck einer prallen Biografie erzeugen, und angereichert mit Schlaglichtern aus dem sowjetischen Jahrhundert, erzeugt es allenfalls das Trugbild eines Meisterpianisten. Das hat auch damit zu tun, dass der Musikenthusiast Wondratschek an das Wissen einer solchen Figur nicht heranreicht. Nicht jeder ist ein eloquenter Alfred Brendel. Aber wer in der Londoner Wigmore Hall oder in der Pariser Salle Pleyel Triumphe feiert, hat mehr intellektuelle Substanz zu bieten als ein mit Allerweltsweisheiten gespicktes Namedropping, wie es Wondratschek betreibt.

Svjatoslav Richters berüchtigte Langsamkeit, die Todsünde, Schubert „perfekt spielen zu wollen“, Bach als tägliche, dem Zähneputzen vergleichbare „Hygiene“ des Pianisten: Über solche Partikel geht es nicht hinaus. Am farbigsten erzählt er noch von dem verstorbenen Cellisten Heinrich Schiff, dessen Stradivari-Instrument Mara er mit ähnlichem Hang zur bloßen Oberfläche 1992 zum buchstäblichen Erzähler seiner gleichnamigen Erzählung machte.

Wondratscheks „Selbstbild“ fehlt eine Radikalität, deren Mangel in seinen Gedichten nicht weiter auffiel, weil ihr großmäuliges Sentiment das Gegenteil zu beweisen schien. Sie besaßen nie die Gewalt von Gottfried Benn oder den Mut zur Hässlichkeit, wie ihn Rolf Dieter Brinkmann pflegte. Wondratscheks nächster literarischer Verwandter, dem er 1975 mit „Er war too much für Euch, Leute“ einen langen poetischen Nachruf widmete, war im Zweifel bereit zu jeder Selbstverletzung. Wondratschek taucht seine Leiden lieber in ein romantisierendes Licht. Als Dichter, dessen Texte auch im Ungereimten oftmals Songcharakter haben, hat er dennoch eigene Qualitäten.

Ob das für eine Renaissance reicht, wie sie Brinkmann schon mehrfach zuteil wurde, entscheidet sich nicht nur daran, dass in diesen lyrisch personal- und stimmenreichen Zeiten weit und breit niemand in Sicht ist, der ähnlich schamlos das Lebensgefühl des unaufhaltsam fortschreitenden 21. Jahrhunderts zu packen bekäme. Das hat auch mit einer Multiplikation von Milieus zu tun, die schon 18-Jährige je nach Konsumgewohnheiten unterschiedlichen Erlebniswelten zuteilt.

Frauen, Männer, Liebe

Die Polarität von Kultur und Gegenkultur hat sich aufgelöst, die Geschlechterordnung verkompliziert. Mit seinen archetypischen Mann-Frau-Konstellationen ist Wolf Wondratschek, der damit schon immer zu provozieren vermochte, jedenfalls nicht der Sänger der Stunde. Er ist aber ein ideales Riechfläschchen, mit dessen Hilfe die genderpolitisch Überkorrekten, die schon bei Eugen Gomringers „Avenidas“ in Ohnmacht fallen, auf einen Schlag wieder zu Sinnen kommen würden. Mehr noch: Sie könnten etwas von der Lust an einer Stilisierung erfahren, die ihm selbst schon antiquiert vorkam.

„Frauen, Frauen, Frauen / und Männer, Männer, Männer. / So war das mal“, beginnt ein Gedicht aus dem Jahr 1986. „Frauen, die wie Träume schauen / und Männer, die dabei Kaugummi kauen. / Wie schön das Leben sein kann. / Ein kleines, schmutziges Hotelzimmer / irgendwo am Rande der Welt. / In der Tür steht ein Mädchen / und sagt zu dir: Liebe, nix Geld.“ Ist das große Lyrik? Sicher nicht. Ist das womöglich sogar fürchterlicher Kitsch? O ja. Welches Schicksal ihm mit solchen Gefühlslagen droht, stand ihm vor Augen. Denn er fährt fort: „In meinen / glücklichen / Augenblicken / fühle ich mich / vom Aussterben / bedroht.“ Machen wir Wolf Wondratschek also noch für eine Weile glücklich.

Wolf Wondratschek: Selbstbild mit russischem Klavier. Roman. Ullstein, Berlin 2018. 271 Seiten, 22 €.

Wolf Wondratschek: Gesammelte Gedichte. 13 Bände im Schuber. Ullstein, Berlin 2018. 58 €. Alle Bände auch einzeln erhältlich.

Im Berliner Literaturhaus findet am Donnerstag, den 30. August, ab 19.30 Uhr „Ein Fest für Wolf Wondratschek“ statt. Reservierung unter ticket@literaturhaus-berlin.de erforderlich.

Kim bettelt um Spenden für Papa und Opa

Die Sanktionen drücken und Kim scheint kaum noch Geld zu haben. Alles fließt in sein Raket…